Logo du Fonds Ricoeur

Pour cet exposé sur la trace et l’archive chez Paul Ricœur, je voudrais partir des questions qui se sont posées à nous pour la constitution du Fonds Ricœur. Le philosophe a légué sa bibliothèque de travail personnelle et confié ses archives à la Bibliothèque de la Faculté de théologie protestante de Paris, où il avait enseigné dans les années 60. La création du Fonds Ricœur a répondu à cette donation généreuse en ouvrant au public un espace documentaire de grande qualité patrimoniale, en nouant plusieurs partenariats autour d’un petit centre de recherche, et en s’associant un réseau international attaché aux questions communes de notre temps. De nombreuses questions se sont posées au fur et à mesure, autour du nom de l’ensemble, modestement centré sur son aspect « donation de documents », autour du risque de faire un mausolée, autour du classement des livres, autour de l’usage des manuscrits et des formes d’ouverture au public, autour du risque d’enfermer Ricœur dans un monde purement académique, ou au contraire de le laisser manier en tous sens (et notamment tirer sur le plan religieux) sans tenir compte de sa rigueur philosophique.

Dans la mesure où nous souhaitions exposer dans cet espace l’atelier d’un philosophe, où les apprentis puissent attraper quelques uns de ses gestes majeurs, il nous a paru précieux d’équilibrer et de corriger l’une par l’autre une vision où Ricœur se comprend à sa place dans une histoire de la philosophie, son œuvre finie répondant aux questions de son époque, et une vision plus anachronique où la pensée de Ricœur autorise d’autres questions qui poursuivent les divers dialogues par lui initiés.

D’un côté en effet le philosophe n’a cessé de nous rendre sensible à l’histoire des questions, à la suite des générations[1], à notre condition historique, et cette sensibilité est au cœur de son herméneutique critique. Comme il disait déjà dans un texte des années 50, « c’est un don rare de savoir approcher de nous le passé historique, tout en restituant la distance historique, mieux : tout en instituant, dans l’esprit du lecteur, une conscience d’éloignement, de profondeur temporelle »[2]. C’est pourquoi dans la mise en ordre des bibliothèques de travail, et suivant ce qu’il avait lui-même ordonné, nous avons d’abord mis en place, avec des étiquettes bleues, un long parcours d’histoire de la philosophie, qui part de la philosophie grecque, et reçoit les apports de la patristique, de la pensée française classique, puis de la grande tradition allemande, et comprend finalement la phénoménologie et l’herméneutique, mais aussi les apports de la philosophie anglo-saxonne, le tout dans un ordre chronologique. L’aménagement intérieur évoque d’ailleurs les cercles de croissance d’un arbre, et l’un de ces arcs de cercle est disponible pour des expositions qui montrent le dispositif de lecture qui accompagne chaque fois la rédaction d’une œuvre : les diverses lectures qui préparent La métaphore vive, par exemple, ou La mémoire, l’histoire, l’oubli, placées dans leur ordre d’apparition dans le livre.

Plan du Fonds Ricœur

Photo de la bibliohèque du Fonds Ricoeur

Mais de l’autre côté justement il fallait faire voir le geste par lequel le philosophe rend contemporaines les unes des autres des œuvres d’époques diverses, les fait dialoguer, dans une circularité rendue vivante par la question qu’il travaille. Il s’agit pour des jeunes chercheurs, trop souvent débordés par la masse d’informations virtuelles, d’attraper le geste qui organise autour d’un questionnement la circularité de la lecture et détermine le choix d’un horizon. La condition historique ne doit pas occulter la condition philosophique, cette interrogation vive et anachronique qui dérange l’ordre des questions établies. Là encore Ricœur écrivait dans un texte des années 50 « Le grand philosophe, c’est celui qui ouvre une nouvelle manière de questionner » (Histoire et vérité, XXX, p.). Et plus récemment : « Tous les livres sont ouverts sur ma table ; il n’y en a pas un qui soit plus vieux que l’autre. Un dialogue de Platon est maintenant là pour moi. Tout en étant inscrit dans le temps, il n’est pas atteint par le temps comme l’économie des Grecs ; il peut être décontextualisé et recontextualisé. Cette capacité indéfinie de contextualisation et de recontextualisation fait son classicisme. Les classiques de la pensée ce sont les œuvres qui, pour moi et d’autres, résistent à l’épreuve du changement. Ils sont toujours offerts à la lecture. Je crois à cette espèce d’étrange contemporanéité, de dialogue des morts en quelque sorte mais conduit par des vivants. » (P. Ricœur, entretien in le Magazine Littéraire, 2000 n°390). Et non seulement il fait dialoguer des traditions philosophiques différentes, mais il ne cesse d’ouvrir la philosophie à la conversation avec les sciences humaines, avec la pensée juridique et politique, avec les sources littéraires et poétiques qui lui sont les plus étrangères (les tragiques grecs, les livres de la Bible). Cela aussi nous l’avons mis en scène, avec des étiquettes de couleur différente (orange, vert, jaune).

Cette présentation correspond à la problématique que je souhaite introduire et qui est indiquée par mon intitulé. Sur le premier versant l’œuvre se comprend comme réponse à une question antérieure. Elle en est la trace : la question est invisible, elle est passée, et il s’agit de la reconstituer au mieux pour saisir au plus près de quoi il s’agissait. La trace inscrite ne se comprend comme trace qu’en tant qu’elle répond[3]. Sur le second versant l’œuvre montre, indique, ouvre devant elle un monde d’interrogations qui échappent aux intentions « datées » de l’auteur, mais capables de rendre contemporains ceux qui en partagent la vivacité. La trace inscrite ne se comprend comme trace qu’en tant qu’elle interroge. Rassemblant les deux versants, Ricœur écrivait encore : « L’histoire de la philosophie sans philosophe qui interroge n’est plus qu’un champ de ruines, une musée ou une bibliothèque morte, ce qui est la même chose (…) La modestie du travail philosophique c’est de savoir et d’accepter que je suis dans le rang, que mon œuvre, si elle a quelque valeur, va fournir à d’autres un vis à vis, une possibilité d’opposition ou de reprise, une provocation à mieux interroger, à penser plus radicalement et plus rigoureusement. La recherche de la vérité est dès lors inséparable d’un philosopher en commun qui est la dimension historique de la philosophia perennis »[4].

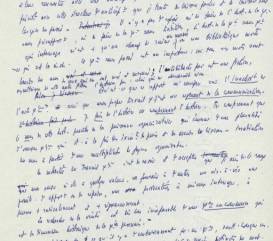

Manuscrit de Ricoeur

C’est cette hypothèse assez simple que je voudrais embarquer dans la lecture des passages de Temps et Récit puis de La mémoire, l’histoire, l’oubli, où Paul Ricœur lui-même traite de la trace, mais sous deux angles un peu décalés. Notre propos sera d’en compliquer le schème, et de le replacer la trace au cœur de nombreuses questions qui touchent notre temps. Je pense entre autres au sentiment d’être envahi par une mémoire artificiellement gonflée de choses inutiles, et à celui, inverse et concomitant, que les témoignages et indices du passé ne sont pas fiables, que tout est peut-être faux. C’est sur ce double front que nous débattrons.

Paul Ricœur

L’archive et la trace du passé

Dans Temps et Récit III, Ricœur, qui vient de parler de cette symbolique de l’absent que figurent nos ancêtres et nos descendants, voit dans la trace un mixte et même un connecteur entre le temps physique et le temps vécu que la phénoménologie heideggérienne dissocie. La trace est ce que présuppose tout document et donc toute archive. Les archives sont une institution qui enregistre, préserve, classe et permet la consultation de ces documents témoins du passé. D’où une première critique : quels sont les choix idéologiques qui président à la production et à la sélection, à cette collecte intentionnelle ? A qui, à quoi sert la monumentalisation ainsi proposée de tel ou tel passé? La trace vient ici en soutien critique car : « n’importe quelle trace laissée par le passé devient pour l’historien un document, dès lors qu’il sait interroger ses vestiges, les mettre à la question. A cet égard, les plus précieux sont ceux qui n’étaient pas destinés à notre information (…) Cette critique de premier niveau enchaîne bien avec la notion de témoignage involontaire — les témoins malgré eux de Marc Bloch » (p.173). Une seconde critique émane de l’histoire sérielle, qui cherche à constituer des banques de données les plus larges possible, et prétend établir ainsi des séries causales d’où toute intention interprétative aurait été éliminée. Mais Ricœur estime qu’il faut préserver la dimension significative de la donnée, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’objectivité quantitative, mais de quelque chose qui a été vécu par des êtres passés.

D’où ce qu’il appelle le paradoxe de la trace, qui d’une part est visible ici et maintenant comme un vestige, une empreinte, une marque, mais qui d’autre part évoque ce qui est passé par là et qui n’est plus là, bref qui indique le passage sans montrer ce qui est passé. C’est pourquoi l’histoire est une connaissance par trace — marquage, passage, marque du passé[5]. Et c’est pourquoi la trace articule un double rapport de causalité (suivre une trace dans son marquage effectif) et de signifiance (chercher le sens du passé vécu) : la trace est un effet-signe, placé sous la double extériorité du passé physique et du passé vécu et transmis par tradition (cf. p. 331)[6].

Le texte aborde alors une discussion serrée avec Heidegger, pour montrer dans le vestige qui subsiste une part de passé qui n’est plus, et trouver dans l’historialité même de quoi déplier un temps datable, qui emprunte au temps vulgaire, qui prend appui sur lui aussi bien, pour former ensemble un temps hybride. Comme toujours ici, Ricœur cherche le mixte, et pointe chez Heidegger la difficulté à redescendre du temps pur vers le temps ordinaire, et de l’historial vers l’historiographique : « On ne peut faire progresser l’analyse de la trace sans montrer comment les opérations propres à la pratique historienne, relatives aux documents et monuments, contribuent à former la notion d’un être là ayant été là. Or cette mise en convergence d’une notion purement phénoménologique avec les procédures historiographiques, que l’on peut toute ramener à l’acte de suivre ou de remonter la trace, ne peut se faire que dans un temps historique qui n’est ni un fragment du temps stellaire, ni le simple agrandissement aux dimensions communautaires de la mémoire personnelle, mais un temps hybride » (p.179).

D’une part ainsi la trace sera datable, permettra de déchiffrer sur l’espace l’étirement du temps, et de le projeter dans un temps public qui rend les durées privées commensurables (p.181). D’autre part « si l’on veut se laisser conduire par la trace, il faut être capable de ce dessaisissement, de cette abnégation, qui font que le souci de soi-même s’efface devant la trace de l’autre » (p.182). C’est ici que Ricœur rencontre la méditation sur la trace de Levinas, dans L’humanisme de l’autre homme[7], où la trace n’est pas un signe comme un autre, mais indique une absence, et signifie en dehors de toute intention de faire signe.

Mais justement on recroise ici l’idée de Marc Bloch des témoins malgré eux, et il faut toujours pouvoir faire le trajet inverse, pouvoir revenir de la signifiance de la trace vers le temps vulgaire, et vers cet autre non plus absolu mais relatif qu’est le passé historique[8]. « Je voudrais plutôt tenir en réserve la possibilité qu’il n’y ait finalement d’Autre relatif, d’Autre historique, que si le passé remémoré est signifiant à partir d’un passé immémorial » (p.183).

La trace refigure donc le temps en permettant le recouvrement du temps existentiel et du temps empirique. Ricœur parle même du schématisme de la trace entre le présent vécu et le temps successif : la trace nous oblige à nous figurer le monde qui manque (TRIII p.268-269). Par la suite cette fonction mimétique de la trace comme refiguration traverse la catégorie du même (suivre la trace c’est réeffectuer le passé même, montrer sa persistance dans le présent), puis celle de l’autre (pointer dans la trace les écarts, les différences, et l’absent de nos reconstructions), pour se réfugier enfin dans celle de l’analogue (« être comme, c’est être et n’être pas » TRIII p.226). Interpréter la trace, c’est se sentir obligé par ce qui a été, en préservant la dette et le deuil envers ce qui fut, mais aussi en reconnaissant les potentialités enfouies dans ce qui a été de ce qui aurait pu être, et n’est pas fini (p.227).

Ici s’achève cette première ligne de lecture du thème de la trace, dans son parcours au long de Temps et récit III. Ricœur essaye me semble-t-il d’y échapper à des alternatives ruineuses : si la trace n’est qu’une marque et effet d’une cause, elle n’a plus de signifiance par rapport au passé et l’on peut élargir autant qu’on veut la base de données, il n’y a même plus de mémoire à rectifier (premier scepticisme) ; si la trace est pure signifiance, signe d’un vécu tout Autre et inaccessible, elle n’accroche plus dans le temps commun et datable, et ne dérange bientôt plus rien (second scepticisme). Ce n’est là que l’un des zig-zags que Ricœur opère, et qui l’oblige à ce constant va et vient, à cette incertitude réglée par laquelle sa recherche est tenue ouverte.

Paul Ricœur

Fragilité et persistance des traces

Le premier parcours, basé sur Temps et Récit, portait sur le temps, le rapport que la trace ouvre du présent au passé. Il a permis de pointer quelques uns des premiers paradoxes de la trace : marque présente mais d’un passage passé, témoin intentionnel et indice involontaire, réponse à une question perdue mais question ouverte à l’interprétation contemporaine. Le second parcours, basé sur La mémoire, l’histoire, l’oubli[9], dépliera ces paradoxes selon la distinction entre la marque inscrite sur un support extérieur et la trace intérieure, dans la mémoire vive et affective, et insistera sur l’autonomisation des traces par rapport aux éventuelles intentions premières.

Dès les premières pages, Ricœur rencontre le thème de la trace avec la mémoire et la représentation présente d’une chose absente chez Platon. Qu’est ce qui nous dit que nos souvenirs ne sont pas des fantasmes, que l’empreinte ne s’est pas effacée et que nous n’avons pas mis les pas dans la mauvaise empreinte (Théétète 163d sq.) ? Ricœur distingue 1) la trace écrite, éventuellement archivée, dont il sera question dans le Philèbe et le Phèdre pour l’opposer à 2) la trace mémorielle, affective, vive, persévérante, psychique, « écrite dans l’âme ».

Commençons par les traces inscrites, et l’embarras premier face à elles. Ricœur cite ses propres mots dans le débat avec le neurologue Jean-Pierre Changeux, La nature et la règle : « Toutes les traces sont au présent. Nulle ne dit l’absence, encore moins l’antériorité. Il faut alors doter la trace d’une dimension sémiotique, d’une valeur de signe, et tenir la trace pour un effet-signe, signe de l’action du sceau sur l’empreinte (…) Pour penser la trace, il faut à la fois la penser comme effet présent et signe de sa cause absente. Or dans la trace matérielle, il n’y a pas d’altérité, pas d’absence. Tout en elle est positivité et présence » (cité MHO p.552). Et Ricœur ajoute : l’aporie était complète dès sa première formulation dans le Théétète.

Rappelons que la trace ne répond pas quand on l’interroge, ou qu’elle répète la même chose. C’est par là qu’elle peut devenir un poison. En outre le caractère commun des traces inscrites, matérielles, éventuellement même des traces corticales, c’est d’être vulnérables ; elles peuvent être détruites, altérées, effacées (MHO p.538 et 543 sq.). Mais dans le même temps, et c’est le versant positif de la trace inscrite, elle peut être protégée, abritée, bref archivée, de conserve avec d’autres, dans une collection documentaire, classée dans un fond organisé, et enfin mise à la disposition du public pour une consultation soumise à des règles (p.212). Le danger nouveau réside dans la marée archivale, le volume de plus en plus gigantesque de traces laissées par tous en tout instant. On bascule ici du danger de l’effacement excessif des traces vers le danger de leur conservation excessive des traces (voir p.558 sq.)

Mais Ricœur est beaucoup plus attentif au caractère positif d’une sorte de curieuse inversion par rapport à la situation initiale de dépendance de l’écrit par rapport à son père-auteur. Si « le document dormant dans les archives est non seulement muet mais orphelin ; les témoignages qu’il recèle se sont détachés des auteurs qui les ont enfantés ; ils sont soumis aux soins de qui a compétence pour les interroger » (p.213), l’autonomisation des textes et traces inscrites à l’égard des intentions de leurs auteurs autorise une révolution documentaire : c’est l’archive, le document, la trace, qui vient porter assistance à l’historien, à l’enquêteur, au juge aussi. Dans Du texte à l’action, ainsi, on voit poindre aussi un autre mouvement : interpréter c’est imaginer le monde possible déployé par le texte, et c’est « agir » ce monde, comme le musicien interprète la partition. L’herméneutique se fait alors dans l’espace ouvert « devant » le texte, et son autonomisation n’est pas seulement le détachement à l’égard du contexte initial, mais l’ouverture de nouveaux contextes possibles, la projection de nouveaux horizons d’attente. L’autonomisation déploie la possibilité d’être du texte. La vérité du texte est alors en aval. En « faisant rupture par rapport au ouï-dire du témoignage oral », l’écrit peut ne plus seulement répondre à la question antérieure dont il reste la trace, mais ouvrir devant lui un horizon d’attente inédit. Ricœur le redit encore une fois : « entre le dire et le dit de toute énonciation, un subtil écart se creuse qui permet à l’énoncé, au dit des choses dites, de poursuivre une carrière qu’on peut dire au sens strict littéraire » (MHO p.209). C’est ici que sa poétique, à l’encontre d’un certain Platon, se tient au plus près de Derrida et de son idée de supplément.

Nous avons examiné le destin de la trace inscrite, grammata ou marque écrite, empreinte. Reste à examiner celui des traces affectives, intérieures. Le remarquable est ici qu’ « il appartient à titre originaire aux affections de survivre, de persister, de demeurer, de durer, en gardant la marque de l’absence et de la distance » (MHO p.554). C’est parce qu’on a oublié qu’on se souvient, et ce que l’on croyait perdu nous revient peut-être d’autant plus proche que la distance semblait infranchissable. « L’expérience princeps est à cet égard celle de la reconnaissance, ce petit miracle de la mémoire heureuse. Une image me revient ; et je dis en mon cœur : c’est bien lui, c’est bien elle » (p.556). L’embarras se mue ici en étonnement, sinon en émerveillement, devant la persévérance des traces. La ligne qui va de Spinoza à Bergson et Deleuze et ici rejointe.

La surprise, comme l’écrit Bergson dans Matière et mémoire, c’est que « le souvenir se conserve lui-même » (cité p.563). Mais la surprise, c’est aussi qu’un présent quelconque est dès son apparition son propre passé. Comme l’écrit Deleuze, « le passé est contemporain du présent qu’il a été. Si le passé devait attendre de ne plus être, si ce n’était pas tout de suite et maintenant qu’il était passé, passé en général, il ne pourrait jamais devenir ce qu’il est (…) jamais le passé ne se constituerait, s’il ne coexistait avec le présent dont il est le passé »[10]. Deleuze ajoute : « chaque présent renvoie à soi-même comme passé », et à la page suivante : « c’est le passé entier, intégral, tout notre passé qui coexiste avec chaque présent ». D’où la métaphore bergsonienne du cône, c’est à dire de la présence de la totalité du passé que l’on peut prendre à un niveau plus ou moins contracté ou dilaté.

Cette métaphysique de la mémoire riposte à la tristesse de l’usure, de l’effacement, de l’érosion de la mémoire, de ce que Ricœur appelle « la mort annoncée des souvenirs » (MHO p.570), parallèle dans la mémoire vive à la fragilité des traces extérieures. Mais la trace peut ici devenir un autre poison : et si le présent de la trace ne comprenait qu’un passé entièrement digéré, reconstitué par le présent ? et si la trace ne servait qu’à repousser le passé ? Et si cette faculté même était vitale ? On peut dire en effet que l’oubli est cette faculté qui permet de séparer la conscience, comme capacité à réagir à de nouvelles sensations, de l’inconscient, comme système de réactions à des traces de sensations antérieures. L’incapacité à oublier, qui définit le ressentiment comme maladie, engendre une impuissance à admirer, à respecter, à aimer. Deleuze reprend ici pratiquement les mots de Nietzsche : « La mémoire des traces est haineuse par elle-même (…) Nous devinons ce que veut la créature du ressentiment : elle veut que les autres soient méchants, elle a besoin que les autres soient méchants pour se sentir bonne »[11].

L’oubli n’est donc pas seulement l’usure, l’érosion, l’entropie, mais le gardien d’une mémoire juste, d’une mémoire saine et sensible, d’une mémoire vive[12]. Sans l’oubli nous serions tous comme le Funes de la fable de Borges, qui n’oubliait rien et meurt très jeune sous le poids monstrueux de sa mémoire (cf. MHO p.537). L’oubli sculpte la mémoire. Mais Ricœur est ici aussi finalement beaucoup plus attentif au caractère positif d’une autre sorte d’oubli, qui fait place à la persistance des traces dans une sorte de mémoire inaccessible, qu’il appelle « oubli de réserve », et où il ne s’agit plus de souvenirs disponibles, mais d’un thésaurus de « ces dispositions à l’action que Ravaisson célébrait jadis sous l’ample vocable de l’Habitude » (p.571). Il y a un oubli qui préserve, et qui rend possible la mémoire. C’est par là que « l’ayant été prévaut sur le n’être plus dans la signification attachée à l’idée de passé » (p.574).

Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli encore on voit donc Ricœur procéder par un zig-zag, un va et vient entre différents poisons de la mémoire et de l’oubli. Tantôt les traces risquent de se perdrent, de se faire détruire et de nous laisser seuls dans un monde insignifiant. Tantôt elles nous envahissent, nous étouffent, ne laissant plus de place à la rencontre, au surgissement, à ce qui vient ou qui est là.

Et pourtant…

Je voudrais conclure sur un petit mot. A trois reprises nous avons rencontré sous la plume de Ricœur la locution « et pourtant ». Dans Temps et Récit III, quand il pointe la différence entre la question de l’altérité éthique de Levinas et sa propre question sur le passé historique : « c’est donc dans une toute autre perspective que je m’intéresse ici à la trace. Et pourtant… (Ricœur revient ici à la ligne) Et pourtant je ne saurais dire combien mon investigation du rôle de la trace dans la problématique de la référence en histoire doit à cette magnifique méditation » (TRIII p.182). Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, à la fin de la section sur l’archive, quand il place la fragilité, la contestabilité du témoignage sur le fond d’un déficit de confiance au langage : « Ce qui finalement fait la crise du témoignage, c’est que son irruption jure avec la conquête inaugurée par Lorenzo Valla dans La donation de Constantin : il s’agissait alors de lutter contre la crédulité et l’imposture ; il s’agit maintenant de lutter contre l’incrédulité et la volonté d’oublier. Renversement de la problématique ? (Ricœur revient ici à la ligne) Et pourtant, même Primo Levi écrit. » (MHO p.223). Et encore, dans la section sur la persistance des traces dans la mémoire, quand il reprend le doute platonicien : « Peut-être avons nous mis le pied dans la mauvaise empreinte, ou avons nous saisi le mauvais ramier dans la volière. Peut-être avons nous été victimes d’une fausse reconnaissance, tel celui qui de loin prend un arbre pour un personnage connu. Et pourtant, qui saurait ébranler, par ses soupçons adressés du dehors, la certitude attachée au bonheur d’une telle reconnaissance que nous tenons en notre cœur pour indubitable ? » (MHO p.557). On pourrait ajouter que Ricœur lui-même reprend très explicitement cette formule à Frank Kermode, qui s’étonne qu’en dépit du caractère sans cesse déçu des Apocalypses, on ne cesse d’y croire, de les réinterpréter — et qu’en dépit du caractère discutable des formes narratives, nous ne cessons pas de raconter (TRII p.39-48).

Que signifie cette expression insistante ? La puissance rongeuse du doute, et la faible mais têtue riposte de la confiance. Comment faire confiance à l’histoire, au récit, à la mémoire, aux traces, aux promesses, au langage ? Mais comment ne pas leur faire confiance[13] ? Cette double question qui pourrait être dite husserlienne, wittgensteinienne ou cavellienne me semble au cœur de la pensée Ricœur (et notamment en MHO les pages 217 à 224). Tout le travail consiste pour lui à ne pas séparer l’examen critique et dubitatif qui mesure les distances de l’affirmation qui fait voir les choses comme jamais on ne les avait vues. Cette question de confiance est liée à la possibilité effrayante mais incontournable, non seulement du mensonge, mais de l’impuissance à témoigner, à se faire entendre. C’est d’autant plus vrai que le témoin ici ne vient pas en tiers, mais comme ce sujet qui a subi en personne, et qui court-circuite la lente élaboration de l’archive, de l’explication et de la compréhension, pour faire de la déposition du témoignage, comme immédiatement, une représentation historique (MHO p.224).

Voici un texte remarquable à cet égard, et qui précède justement la section sur l’archive : « Ce que la confiance dans la parole d’autrui renforce, ce n’est pas seulement l’interdépendance, mais la similitude en humanité des membres de la communauté. L’échange des confiances spécifie le lien entre des êtres semblables. Cela doit être dit in fine pour compenser l’excès d’accentuation du thème de la différence dans maintes théories contemporaines de la constitution du lien social. La réciprocité corrige l’insubstituabilité des acteurs. L’échange réciproque consolide le sentiment d’exister au milieu d’autres hommes —inter homines esse—, comme aime à dire Hannah Arendt. Cet entre-deux ouvre le champ au dissensus autant qu’au consensus. C’est même le dissensus que la critique des témoignages potentiellement divergents va introduire sur le chemin du témoignage à l’archive. En conclusion, c’est de la fiabilité, donc de l’attestation biographique, de chaque témoin pris un par un que dépend en dernier ressort le niveau moyen de sécurité langagière d’une société. C’est sur ce fond de confiance présumée que se détache tragiquement la solitude des « témoins historiques » dont l’expérience extraordinaire prend en défaut la capacité de compréhension moyenne, ordinaire. Il est des témoins qui ne rencontrent jamais l’audience capable de les écouter et de les entendre » (MHO p.208). On voit qu’au lieu de répondre à cet excès d’incrédulité par un excès inverse de crédulité, Ricœur creuse le doute lui-même et ravive ainsi la puissance de l’attestation.

Car on a beau faire, les traces sont là. Diane Arbus, parlant de ses photographies, écrivait peu avant sa mort : « elles sont la preuve que quelque chose était et n’est plus. Comme une tache. Et leur immobilité est déroutante. On peut leur tourner le dos, mais quand on revient elles sont toujours là, en train de vous regarder ». Quand Ricœur déploie les herméneutiques de ceux qu’il appelle, d’une formule qui restera fameuse, « les maîtres du soupçon », ce n’est pas pour rejeter le soupçon, c’est au contraire pour associer étroitement la critique et la conviction. Comme si l’on ne pouvait avancer dans l’un sans avancer dans l’autre. Un certain scepticisme est indépassable, parce que la solution ne réside pas dans une certitude assurée, mais dans l’acceptation confiante de ces situations incertaines, de cette inquiétante étrangeté de l’ordinaire, dans l’étonnement que l’on parvienne si souvent quand même à s’entendre, sans jamais pouvoir s’y obliger mais simplement parce qu’on fait crédit à la capacité de se déplacer pour partager la même interrogation.

Olivier Abel

Traduction en anglais The trace as answer and as question.

Paul Ricoeur

Manuscrit page sur Antigone

Faculté de théologie protestante, 83 bd Arago, 75014 Paris

Extérieur du Fonds Ricœur à la Faculté de théologie proteste

La faculté de théologie protestante de Paris et le Fonds Ricœur

Notes :

[1] Il me semble significatif que la section portant sur « Archives, document, trace » vienne immédiatement après celle portant sur « La suite des générations : contemporains, prédécesseurs et successeurs », dans Temps et Récit III, Paris : Seuil, 1985 (cité ici TRIII).

[2] P. Ricœur, Histoire et vérité, Paris : Seuil, 1964, cité ici HV.

[3] Gadamer raconte la lecture de Collingwood reconstituant le tracé des murailles romaines en Grande Bretagne « non pas au hasard de fouilles archéologiques heureuses, mais bien en posant au préalable la question de savoir comment une telle organisation de défense devait être raisonnablement constitué ». Et c’est ce qui le conduit à considérer non seulement l’enquête historique comme un questionnaire, mais de manière plus générale que l’ « on ne peut comprendre une proposition que si on la comprend comme une réponse à une question » (Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main Suhrkamp Verlag 1979, p.49.)

[4]http://www.fondsricoeur.fr/doc/LARECHERCHEPHILOSOPHIQUEPEUT..VERSION%20PR%20LE%20SITE.PDF

[5] Dans sa présentation de l’historien aux archives, Ricœur reprend Marc Bloch pour estimer que « la trace est à la connaissance historique ce que l’observation est aux sciences de la nature » (MHO p.214).

[6] Dans un champ voisin, au long de plusieurs textes de la fin des années 70 et du début des années 80, l’agir humain aussi est dit à l’articulation entre le registre de la causalité et celui de la signification (cf. TA)

[7] L’humanisme de l’autre homme, Montpellier : Fata Morgana, 1972, p.57-63.

[8] Voir note 6.

[9] La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : Seuil, 2000 (ici cité MHO).

[10] Gilles Deleuze, Le bergsonisme, Paris : PUF, 1998 p.54, cité MHO p.562.

[11] Ibid. p.134 et 136.

[12] C’est ainsi que je terminais mes « Tables du pardon », dans le volume que j’ai dirigé aux éditions Autrement sur Le pardon, briser la dette et l’oubli, 1991.

[13] C’est aussi la résistance de C.Ginzburg à l’encontre d’une rhétorique nietzschéenne trop facilement sceptique (MHO p.218)